武田信玄の死からわずか10年ほどで、名門・武田氏は滅亡の憂き目にあいました。

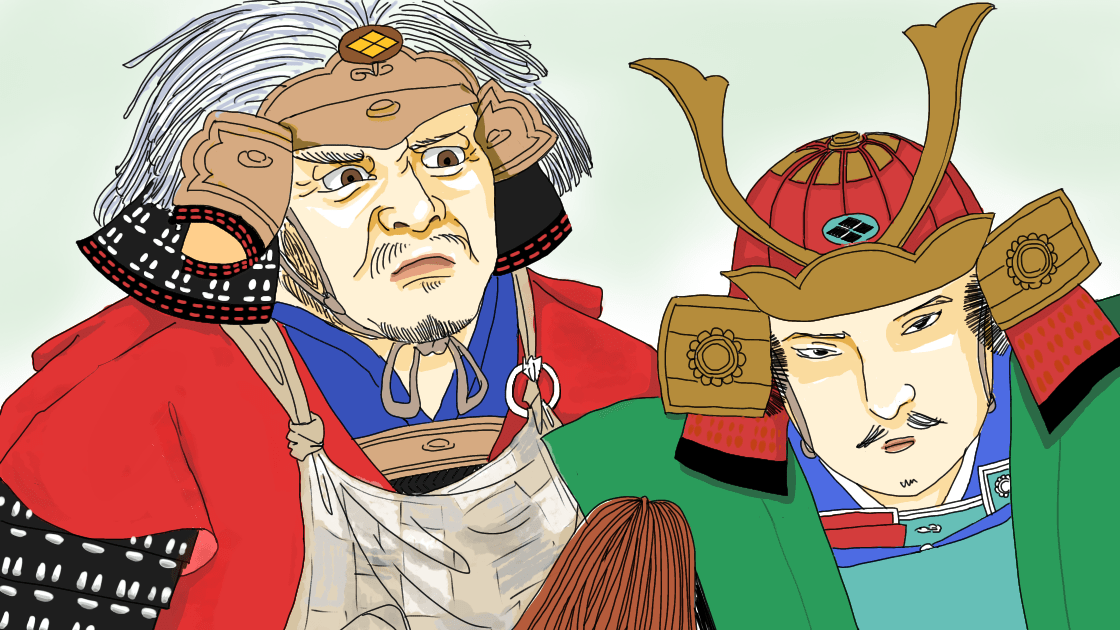

跡を継いだのは、信玄の四男・勝頼。

彼は決して凡将ではなく、軍事的には多くの戦果を挙げ領土を大きく広げた有能な人物でした。

事実、1574年には織田信長の支配下にあった東美濃を攻略。さらに遠江の高天神城を陥落させ、武田軍は徳川家康の浜松城にまで迫る勢いを見せています。

この時点で武田家の領国は、甲斐を中心に信濃・駿河・上野・飛騨・東美濃の一部にまで及び、面積的にも信玄時代を上回る広さを誇っていました。まさに「武田家最大の版図」を築いたのが勝頼だったのです。

しかし、それほどの成果を挙げながら、なぜ勝頼は家を滅ぼしてしまったのか。

その背景には信玄の後継者選びの迷走、組織の綻び、外交の読み違い、そして最後には家中の分裂という複合的な問題がありました。

武田信玄の後継者選びに見えた「誤算」

武田家の滅亡はある意味、信玄の代から始まっていたとも言えるかもしれません。

勝頼は信玄の四男ですが、正室の子ではなく、諏訪氏出身の側室の子として生まれました。信玄は信濃の諏訪地方を支配下に置くため、同地の名家・諏訪家の娘(由布姫)を側室に迎えており、勝頼はその戦略結婚の中で誕生した子です。

一方、長男の義信は今川義元の娘を正室に迎えた嫡男として、武田家中で圧倒的な支持を集めていました。しかし、今川氏が桶狭間の戦いで大打撃を受け、信玄が駿河侵攻に舵を切ると、今川との関係を重視していた義信との間に深刻な亀裂が生まれます。

やがて義信は家中の一部重臣と共に謀反を企てたとして幽閉され、失意のうちに死去。

その後、勝頼が後継者として浮上しますが、これは家中の合意に基づく選出ではなく、信玄の私的な判断によるものでした。

さらに勝頼は、当初は「諏訪四郎勝頼」として諏訪家を継いでおり、武田本家とは別系統という意識が家中に根強く残っていました。このように、出自と選出経緯が曖昧なまま当主となったことが、後々の求心力不足や不信感につながっていきます。

信玄の“制限付き”後継指名と家中の歪み

信玄は臨終の際、三つの遺言を残したとされます。

- 自らの死を3年間秘すこと

- 勝頼ではなくその子・信勝が成人したら家督を譲ること

- それまで「風林火山」の旗を掲げてはならないこと

これは勝頼をあくまで“中継ぎ”として据え、将来的には正室の孫(信勝)に家督を継がせる構想でした。

この構図が勝頼の立場をさらに不安定なものとし、家中に「一時的な当主」「信頼してよいのか」という空気を生み出しました。信玄時代からの宿老たちは勝頼の方針に従わず、合議制を尊重して動く傾向が強まりました。

その結果、勝頼は家中をまとめるために合議よりも実力行使に傾き、戦によって求心力を確保しようとするようになります。

長篠の敗北は、勝頼にとっての「分水嶺」だった

1575年、勝頼は三河・長篠城を包囲。これに対し、織田信長と徳川家康は約3万8000の連合軍を編成し、迎え撃ちます。

設楽原の戦いでは、武田軍伝統の騎馬隊が織田軍の鉄砲三段撃ちの前に崩壊。武田家中の柱ともいえる名だたる将が討死し、事実上の壊滅状態に陥ります。

長篠の敗戦は、単なる一戦の敗北ではありませんでした。

重臣の大量喪失は家中の統率力を著しく低下させ、同時に「勝頼に武田家を任せていいのか」という不安を一気に増幅させる結果となったのです。

組織再建のチャンスを生かしきれなかった

長篠の敗戦の後、勝頼は真田昌幸ら若手の登用に着手し、新たな組織再建を試みます。

しかし、これは完全な刷新ではなく、あくまで「補う」程度に留まりました。

一方で、勝頼は1581年に新府城(山梨県韮崎市)を築いて本拠を移すという大胆な政策にも着手しますが、これも“本拠地の動揺”というマイナスの印象を家中や国衆に与える結果となりました。

外交の迷走と孤立化

勝頼は信玄の時代に復活していた北条との甲相同盟を維持しつつ、上杉謙信との和睦も模索します。しかし謙信の死後、上杉家で後継者争い(御館の乱)が発生。

北条氏からの要請で勝頼は景虎(北条氏政の弟)を支援しますが、結果として敗北。北条氏と武田氏の関係は悪化し、ついには同盟破棄となります。

このタイミングで、徳川家康が北条と同盟を結び、武田領は南北から挟撃される形に。

勝頼は急ぎ上杉景勝と再同盟しますが、すでに遅く、信長・家康・北条という包囲網の中で孤立していきます。

援軍を出せず、国衆の信頼を失う

高天神城が徳川軍に包囲された際、勝頼は織田や北条の動きを警戒して援軍を出しませんでした。これにより城は落ち、城兵は皆殺しに。

この判断が、駿河・遠江の国衆に決定的な不信感を与えることになります。

同様に、高遠城が攻撃された際にも援軍を出せず、ついに勝頼は国人層の支持を完全に失いました。

滅亡は、決して一夜にして起きたのではなかった

1582年、木曽義昌が織田方に寝返ったことで、武田家は一気に崩壊へと向かいます。

勝頼は築いたばかりの新府城を放棄し、岩殿城の小山田信茂を頼りますが、彼もまた裏切り、勝頼は逃亡の末に自刃。

信玄の理想、勝頼の現実──。

武田家の滅亡は長篠の一敗だけではなく、じわじわと積み重なっていた構造的な問題の末に起きた必然だったのかもしれません。

武田勝頼は「無能」だったのか?

武田勝頼は戦場では間違いなく有能な指揮官でした。

しかし、信玄の築いた巨大な家中をまとめ、複雑な外交戦を捌くには経験と立場があまりにも不利だったと言えるでしょう。

信玄の“中継ぎ”指定、家中の不協和、外交の混迷――

どれもが勝頼一人の責任ではなく、むしろ「勝頼ではなければ誰ができたのか」と問いたくなるほどです。

8年という短い時間の中で、彼が何を成し、何を失ったのか。

その問いの先に、単なる「凡将」ではない、もうひとつの武田勝頼像が見えてくるのではないでしょうか。

コメント