教科書では「豊臣秀吉に命じられて江戸へ移った」と書かれる徳川家康の関東移封。

でも、実際のところ――

あれって左遷だったの? それとも、家康にとってはチャンスだったの?

今回は戦国時代屈指の転勤ドラマとも言える関東移封の裏側を、秀吉と家康の腹の内から読み解いてみます。

家康、東国へ――秀吉からまさかの関東転勤命令

1585年頃から、徳川家康はすでに大大名として独自の地位を築いていました。

三河・遠江・駿河・甲斐・信濃の5か国、約150万石を領しており、まさに東海の覇者。

1590年、秀吉の天下統一の総決算でもある北条討伐(小田原)が決行されました。

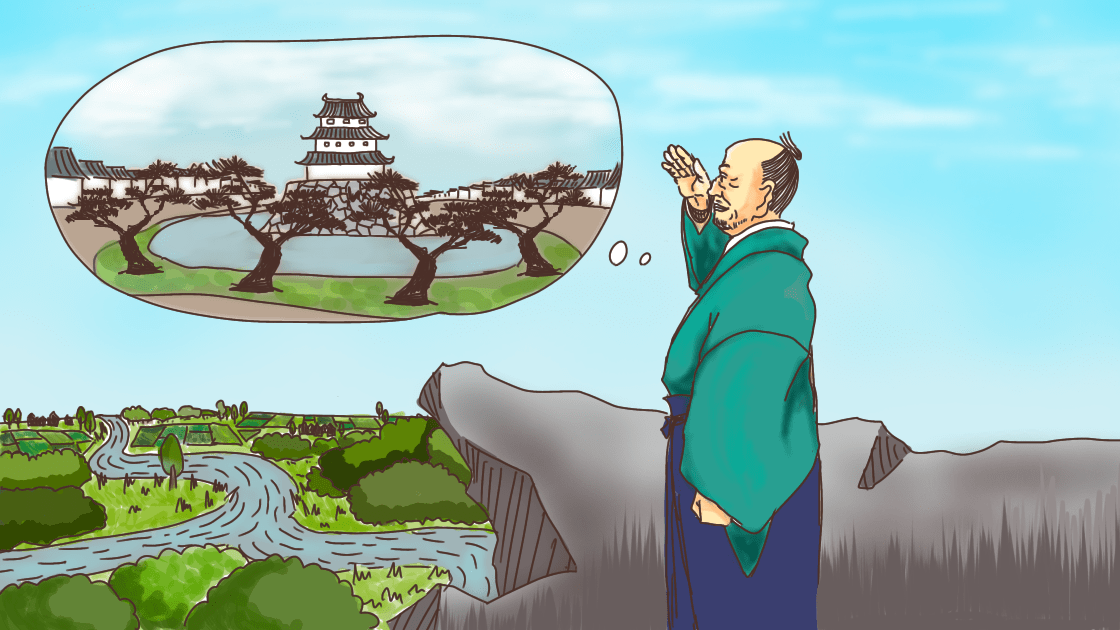

その陣中で徳川家康が言い渡されたのが、「関東へ引っ越してくれ」という秀吉の命令。

しかも、もともとの所領は全て没収され、代わりに旧北条領の関東八州を与えるという内容でした。

家康にとってこれは出世だったのか? それとも左遷だったのか?

なぜ家康は「小田原」ではなく「江戸」だったのか?

旧北条領の中心といえば、城下町も発展していた小田原。

なのに、家康が拠点を置くよう指定されたのは、まだ寒村同然の「江戸」でした。

この背景には秀吉の狙いが見え隠れしています。

- 小田原=交通の要であり、豊臣政権から近すぎて危険

- 江 戸=戦略的には便利だが、地理的には“遠ざけられる”場所

つまり、秀吉は家康に「大きな報酬」を与えつつも、政権中枢(=京都・大坂)から地理的に引き離すことでコントロールしようとしたのです。

「左遷」と見せかけて、実はチャンスだった?

表向きは左遷された形でしたが、家康の対応はまさに上手でした。

家康は江戸の地形や街道網をすぐに調査させ、わずか2か月で旧領からの引っ越しと新拠点の体制整備を完了させたといいます。

秀吉が「早すぎるだろ!」と驚いたという逸話まで残っているほど。

加えて、関東移封後の徳川領は240万石以上に増加。数字だけ見れば、まさに「昇進」です。

ただしこれは、旧北条領の潜在力を家康が開発してこそ実現した話であり、移封当初から見えていた得ではなかったとも言えます。

実は家臣団の“整理”にも最適だった?

意外と見落とされがちですが、家康にとってこの関東移封は「家臣団の再編と主従関係の再設計」の絶好の機会でした。

三河時代からの譜代武士たちは地元に根付きすぎており、土地にしがらみが多く、中央集権的な支配には向いていませんでした。

そこで家康は、

- 新参の井伊直政に12万石の高待遇

- 酒井忠次の子には3万石と抑えめ

と、序列を意図的に再構成したのです。

これは、領地替えという「外圧」があったからこそできた人事改革でもありました。

家康の計算、秀吉の誤算?

家康は江戸に拠点を置いたことで朝鮮出兵にも最小限しか関わらず、関東の整備と軍備の強化に専念することが出来ました。

結果、他の豊臣家臣団が疲弊していくなかで、家康は“無傷で国力を温存”し、力を蓄えていくのです。

このとき、秀吉は天下統一を果たした安堵からか、家康の真意を深く読みきれていなかった可能性もあります。

左遷か、栄転か?――それは「誰が見るか」で変わる

豊臣秀吉にとっての関東移封は、「政敵を遠ざけ、かつ恩を売る」戦略的な措置だったのでしょう。

けれど徳川家康にとっては、「内政・人事・軍備」を一新できるチャンスであり、江戸という未来の中枢を選んだ“先見の明”でもありました。

つまり――

「左遷か栄転か」ではなく、「転機をどう生かすか」が問われた一手だったのです。

三河武士たちの一部は、「故郷を捨てるなんて…」と涙ながらに関東へ向かったともいわれます。

けれどその地が、やがて“天下泰平”の舞台・江戸へと姿を変えるとは、このとき誰も想像していなかったかもしれません。

ただ一人――家康を除いては…

コメント