戦国時代というと武勇に優れ、戦場で数々の武功を立てた武将こそが評価されるイメージがあります。

しかし、乱世を生き延びる方法はそれだけではありません。

無能と呼ばれた戦国武将シリーズ第三段は今川氏真(いまがわ・うじざね)を紹介します。

氏真の父は「海道一の弓取り」と称された名将・今川義元。

今川家の嫡男として生まれやがて家を継ぎますが、桶狭間の戦いで父が討たれたことで一気に形勢は悪化。領国は武田信玄や徳川家康の侵攻で崩壊し、戦国大名としての地位を失います。

しかし、ここから氏真の意外な人生が始まります。

「武士としては無能」と揶揄されながらも和歌や蹴鞠の腕前を武器に、氏真は戦国乱世を長く生き抜きました。

名門・今川家の御曹司として

今川氏真は天文7年(1538)、駿河国の戦国大名・今川義元の嫡男として生まれます。

母は武田信虎の娘であり、甲斐武田氏とも血縁を持つ家柄でした。

父・義元は駿河・遠江・三河を領し、上洛を目指す大名として名を馳せていましたが、永禄3年(1560)の桶狭間の戦いで織田信長に討たれます。

義元の死により、22歳の氏真が家督を継ぎました。

このとき今川家はまだ領国の規模を保っていましたが家中の結束は揺らぎ、周囲の有力大名は一斉に牙をむき始めます。永禄11年(1568)、武田信玄が駿河へ侵攻、続いて徳川家康が遠江へ進出。

氏真は抗戦しますが、次第に領国を失い、戦国大名としての今川家は滅亡しました。

武勇ではなく文化で名を残す

戦国武将としての氏真の評価は低く、「父の遺産を食いつぶした凡将」と言われることもあります。

しかし、氏真には別の才能がありました。

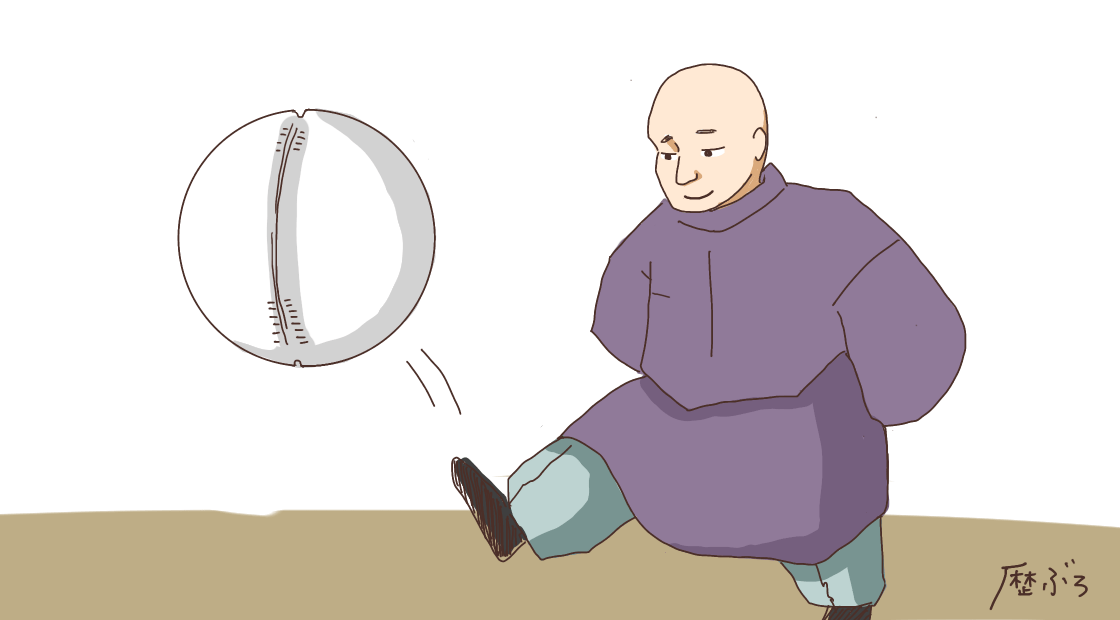

それは和歌と蹴鞠。

蹴鞠は単なる遊びではなく、公家や将軍家との社交の場で重要な意味を持っていました。また、和歌も文化人や知識人とのネットワークを築くうえで不可欠な教養でした。

氏真は蹴鞠の名家・飛鳥井家に学び、和歌も一流歌人の門下で腕を磨きました。その実力は趣味の域を超え、名人として知られるほど。

『信長公記』には、氏真が信長の前で蹴鞠を披露したという逸話が残ります。父の仇の前で芸を見せるのは屈辱的にも思えますが、氏真はそれをあえて行い交流の糸口を作ったとも考えられます。

戦国大名から文化人へジョブチェンジ

領国を失った後、氏真は妻・早川殿の実家である北条家を頼ります。

やがて徳川家康の庇護を受け、家康が秀吉の命で関東へ移ると、氏真は京へ移住しました。

この頃から「宗誾(そうぎん)」と号し、完全に文化人としての人生を歩み始めます。

公家・山科言経の日記『言経卿記』には、氏真が和歌会や蹴鞠会に参加する様子が記録されています。

そして、氏真の和歌はついに後水尾天皇の目にも留まり、『集外三十六歌仙』に選ばれました。

氏真は戦場ではなく、和歌の世界で天下に名を残したのです。

「芸は身を助ける」を体現

氏真の人生を振り返ると、まさに「芸は身を助ける」という言葉が当てはまります。

もし氏真が武士としての面子にこだわっていれば、滅亡と同時に自刃していたかもしれません。

しかし氏真は、時代を読む力と柔軟な発想で文化人としての道を選びました。

その結果、江戸幕府の成立を見届け、78歳という長寿を全うします。

江戸時代には今川家は「高家(こうけ)」として格式を保ち、将軍家の儀礼や文化活動に関わる立場となりました。これは、氏真が文化人として生き延びたことが家の存続に直結した例です。

「負けたけど勝った男」

父の遺産を失い、戦国大名としての評価は芳しくない今川氏真。

しかし、彼は戦わずして乱世を生き抜き、文化人として名を残しました。

戦国時代の価値観からすれば「情けない武将」かもしれません。

けれども、結果的に家を残し、自身も長寿を全うした氏真は、「負けたけど勝った男」と言えるのではないでしょうか。

戦国乱世にも、生き残る方法は一つではない──氏真の生涯は、そのことを私たちに教えてくれます。

コメント